ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

印刷ページ表示

2013年12月4日更新

| 分類 | 町指定重要文化財 |

|---|---|

| 種別 | 彫刻 |

| 員数 | 1躯 |

| 指定年月日 | 昭和52年3月5日 |

| 所在地 | 大字海老細字村南 |

| 所有者 | 地蔵寺 |

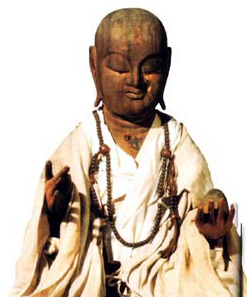

この像は一木造で、像高97センチメートル。ふくよかな顔に切れ長で伏せ目がちな目をしています。口元に胡粉(貝殻を焼いて作った白い顔料)が残っています。体はなで肩で脚部が薄く、衣文の彫りも浅くなっています。これは、初めから着衣像として作られたためと考えられます。

この地蔵には、さまざまな説話や伝承が残っています(「新編会津風土記」)。嘉元の頃(1303~1305年)、村に疫病がはやった時、小僧の姿になって近くを通りかかる高僧に救いを求めました。高僧が村に着いて悪病を静めましたが、村には該当する小僧がいなくて、そこに地蔵様がおられたという話や、また天文5年(1536年)、鶴沼川が氾濫した時に、村にも大きな被害が出て、この地蔵像も新潟まで流されてしまいました。しかし、子安地蔵として信仰を集めていたため、子供達の手車で村送りにしながら、無事戻ってきた話などが伝えられています。これらのことから、鎌倉時代末頃にはすでに信仰を集めていたことがわかります。

天文5年の災害は、「白鬚の大水」と呼ばれ、それまで水量を誇った鶴沼川の流れが変わり、今の大川(阿賀川)ができたといいます。