ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

印刷ページ表示

2013年12月4日更新

| 分類 | 町指定史跡 |

|---|---|

| 指定年月日 | 昭和59年5月21日 |

| 所在地 | 大字束松字八百苅 |

| 所有者 | 天屋区ほか |

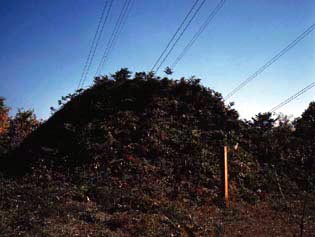

この一里塚は旧越後街道の道標で、東松峠の途中に一里壇が対をなしています。標高300メートルの高地にあり、対のうち大きい方は高さ約4.1メートルで最大周囲約39メートル、小さい方は高さ約2.8メートルで最大周囲約30.8メートルです。

壇の構築年代は、寛永年間(1624~1644年)頃と思われます。当町には、東から細工名・新富町・舟渡にも一里塚がありましたが、開田等により破壊され、現存しているのは束松の一里塚のみになってしまいました。

慶長16年(1611年)の大地震により越後街道の勝負沢峠が山崩れのため交通不能となったため、急きょ鐘撞堂峠が開削されました。また、寛永年間の会津領主・加藤氏による鶴ケ城修復のおり、木材運搬のため束松峠を開いてから、束松峠が越後街道の本道となりました。新発田藩の参勤交代の経路でもあり、大変にぎわいましたが、明治時代の三方道路敷設の際に藤峠(現在の国道49号線)に路線が移り、束松峠は街道としての役割を失ってしまいました。そのため、地元民が協力して洞門を掘り、街道のにぎわいを取り戻そうとしましたが、ついにかないませんでした。