本文

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

マイナンバー制度には 「公平・公正な社会の実現」 「国民の利便性の向上」 「行政の効率化」 という目的があります。

-

1.公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

2.国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。 また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。

3.行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

マイナンバーとは

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことです。

国、都道府県、市町村など複数の機関に存在する個人の情報が、同一人の情報であることを確認するために活用されます。

平成27年10月から住民票を有する全ての方々にマイナンバーが通知されており、個人番号の通知は市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が郵送されております。

※原則として生涯同じ番号を使っていただき、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除いて、自由に変更することはできません。

| 様式 | 作成・交付 | 利便性 | |

|---|---|---|---|

| 通知カード |  〇個人番号(マイナンバー)を券面に記載 〇顔写真なし 〇紙製 |

〇全国民に郵送するため、来庁する必要なし 〇手数料なし ※全員に配布されるものです。 |

〇個人番号カードの交付を受けるまでの窓口等で提供を求められた際に利用 |

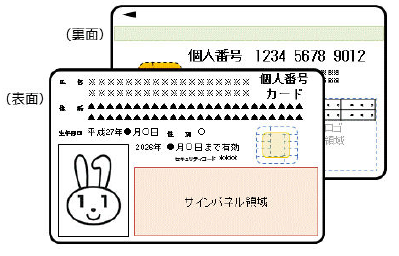

| 個人 番号カード |

〇顔写真・個人番号(マイナンバー)を券面に記載 |

〇通知カードと一緒に申請書が送られてくるため、それに記入し返送。カード受け取り時に窓口へ来庁。 ※必要な方のみ申請し配布。 |

〇身分証明書として利用 〇各種手続の際に個人番号確認に利用 ※独自利用する場合は、その他利用の用途が異なります。 |

通知カードの廃止について【令和2年5月25日】

通知カードは法律の改正により、令和2年5月25日に廃止されました。

これに伴い、通知カードの再発行や氏名、住所などの記載事項の変更手続きなどはできませんのでご注意ください。

なお、通知カードに記載された氏名や住所などが、住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

また、マイナンバーカードの申請についても引き続き可能となっております。

今後は『個人番号通知書』が送付されます

通知カードの廃止により、マイナンバーの通知は『通知カード』から『個人番号通知書』に変更となりました。

個人番号通知書は令和2年5月25日以降に出生などにより初めてマイナンバーが付番される方に郵送されます。

※すでに通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。

書面には「マイナンバー」や「氏名」、「生年月日」などが記載されています。

なお、個人番号通知書には下記のような注意点がございます。利用する際はご注意ください。

個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」としては利用できません。

「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、「マイナンバーカード」かマイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の発行が必要となります。

氏名、住所などに変更が生じた場合でも個人番号通知書の記載変更は行われません。

個人番号通知書の再発行は行われません。

詳しくは総務省ホームページ「マイナンバー制度とマイナンバーカード」<外部リンク>をご覧ください。

個人番号カード(マイナンバーカード)の交付申請について

通知カード・個人番号カード交付申請書の準備

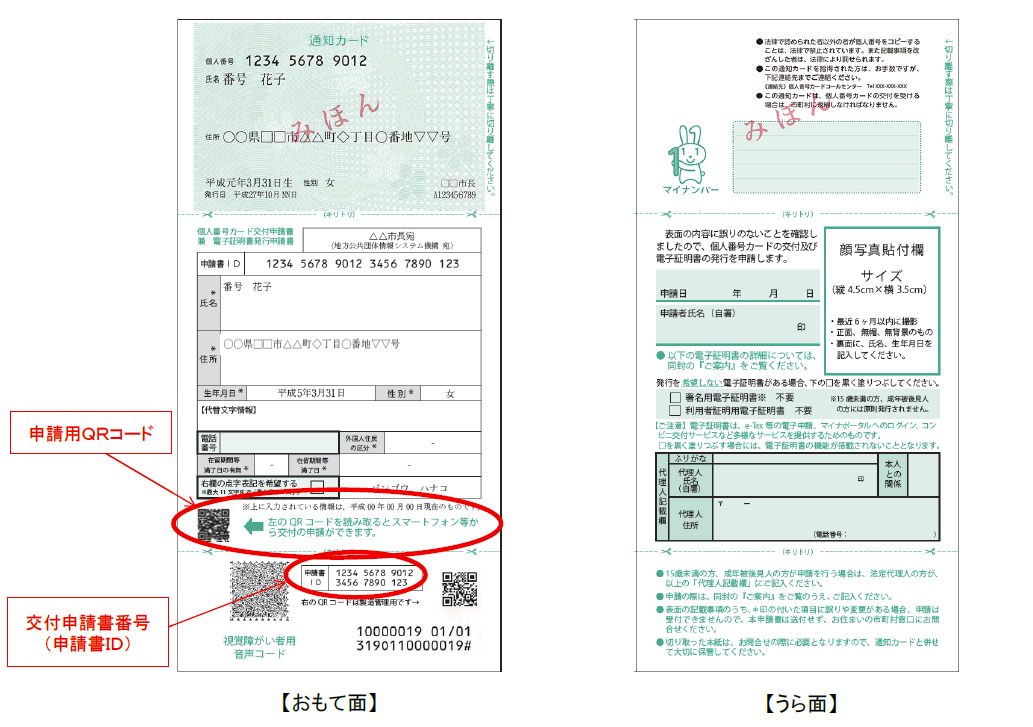

平成27年10月5日から随時、みなさんのお手元に通知カードが発送されております。

以下の3つが重要な書類となっております。

○マイナンバーが記載されている「通知カード」

○「個人番号カード」の申請書と返信用封筒

○マイナンバーについての説明書類

通知カード 見本

個人番号カードの申請

郵便による申請

(1)個人番号カード交付申請書に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付けます。

(2)交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。

パソコンによる申請

(1)デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。

(2)交付申請用のWebサイト(マイナンバーカード総合サイト)にアクセスします。

(3)画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。

スマートフォンによる申請

(1)スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。

(2)交付申請書のQRコードを読み込み、申請用Webサイトにアクセスします。

(3)画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。

証明写真機からの申請

(1)タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします。

(2)画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。

※申請方法の詳細については、マイナンバーカード交付申請(地方公共団体情報システム機構ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

交付通知書の送付

ご自宅に交付通知書(ハガキ)が郵送されます。

申請された方には交付準備が整い次第、申請受付順に交付通知書(ハガキ)が届きます。

※申請が受理された場合は、届くまで申請日から約1ヶ月程度かかります。

個人番号カードの受け取り

【場所】会津坂下町役場1階 戸籍窓口

【時間】平日 午前8時30分 ~ 午後5時15分

木曜日のみ延長窓口 午後6時15分まで(祝祭日・年末年始を除く)

【問い合わせ先】生活課戸籍環境班 電話:0242-84-1500

受け取りの際は下記をご持参ください。

○保管していた「通知カード」

○申請後に届く「交付通知書(はがき)」

○運転免許証などの「本人確認書類」

※運転免許証をお持ちでない方は、パスポート又は番号付き住民票、もしくは、健康保険被保険者証と年金手帳の2種類を提示してください。

※住基カードをお持ちの方は返却が必要です。(交換でお渡しとなります。)

マイナンバーの利用事務について

マイナンバーは社会保障、税、災害対策などの様々な行政手続で利用されています。

『住民異動手続』

住民異動の届出の際、通知カード又は個人番号カードの裏面への記載が必要となるので、市区町村にカードの提出が必要となります。

『年金分野』

年金の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。

『労働分野』

雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。

『福祉・医療・その他分野』

医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続きの際にマイナンバーの提示が必要となります。

福祉分野の給付手続きの際に提示が必要となります。

『税分野』

税務署等に提出する確定申告書、届出書、調書等にマイナンバーの記載が必要となります。

勤務先にマイナンバーの提示が必要となり、勤務先が源泉徴収票等に記載します。

なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは、禁止されています。

特定個人情報について

特定個人情報とは

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報のことです。個人情報には、氏名、住所、性別、生年月日(基本4情報)が含まれます。

また、特定個人情報が含まれるファイルのことを「特定個人情報ファイル」といい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを軽減するための適切な措置を講ずるものです。

番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。

評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断(特定個人情報を取り扱う人数の範囲)によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。

※しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。

特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けされています。町では特定個人情報保護評価が対象となる事務について下記のとおり公表いたします。

【評価実施機関】 会津坂下町

| 評価書番号 | 事務名 | 評価書名 |

|---|---|---|

| 1 | 住民基本台帳に関する事務 | 住民基本台帳関係事務【基礎項目評価】 [PDFファイル/183KB] |

| 2 | 個人住民税に関する事務 | 個人住民税関係事務【基礎項目評価】 [PDFファイル/219KB] |

| 3 | 固定資産税に関する事務 | 固定資産税関係事務【基礎項目評価】 [PDFファイル/208KB] |

| 4 | 軽自動車税に関する事務 | 軽自動車税関係事務【基礎項目評価】 [PDFファイル/217KB] |

| 5 | 地方税等の賦課徴収に関する事務 | 地方税等の賦課徴収関係事務【基礎項目評価】 [PDFファイル/191KB] |

| 6 | 国民健康保険に関する事務 | 国民健康保険関係事務【基礎項目評価】 [PDFファイル/191KB] |

| 7 | 国民年金に関する事務 | 国民年金関係事務【基礎項目評価】 [PDFファイル/177KB] |

| 8 | 後期高齢者医療に関する事務 | 後期高齢者医療関係事務【基礎項目評価】 [PDFファイル/180KB] |

| 9 | 介護保険に関する事務 | 介護保険関係事務【基礎項目評価】 [PDFファイル/178KB] |

| 10 | 健康管理システムに関する事務 | 健康管理システム関係事務【基礎項目評価】 [PDFファイル/111KB] |

| 11 | 総合福祉事務支援システムに関する事務 | 総合福祉事務支援システム関係事務【基礎項目評価】 [PDFファイル/207KB] |

| 12 | 福祉医療システムに関する事務 | 福祉医療費給付システム関係事務【基礎項目評価】 [PDFファイル/196KB] |

| 13 | 公営住宅に関する事務 | 公営住宅関係事務【基礎項目評価】※任意 [PDFファイル/187KB] |

| 14 | 定額減税補足給付金支給(調整給付)に関する事務 | 定額減税補足給付金(調整給付)支給に関する事務【基礎項目評価書】 [PDFファイル/83KB] |

【評価実施機関】 会津坂下町教育委員会

| 評価書番号 | 事務名 | 評価書名 |

|---|---|---|

| 1 | 児童手当の支給に関する事務 | 児童手当支給関係事務【基礎項目評価】 [PDFファイル/169KB] |

| 2 | 子ども子育て支援に関する事務 | 子ども・子育て支援関係事務【基礎項目評価】 [PDFファイル/174KB] |

| 3 | 学校教育に関する事務 | 学校教育関係事務【基礎項目評価】 [PDFファイル/175KB] |

※任意とは、しきい値の判定で特定個人情報保護評価書の作成は不要ですが、市町村の判断で評価書の作成と公表が任意で行えるものです。

独自利用事務について

独自利用事務とは

当町において、マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

| 執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |

|---|---|---|---|---|

| 町長 | 1 | 会津坂下町障がい者訪問介護等利用者負担の減額に関する要綱による訪問介護等利用者負担額の減免に関する事務 | 届出書1 [PDFファイル/74KB] | 根拠規範1 [PDFファイル/60KB] |

| 町長 | 2 | 会津坂下町社会福祉法人等による利用者負担に対する助成要綱による介護保険サービスの利用者負担軽減措置に関する事務 | 届出書2 [PDFファイル/72KB] | 根拠規範2 [PDFファイル/97KB] |

| 町長 | 3 | 会津坂下町高齢者等訪問収集実施要綱による高齢者等訪問収集に関する事務 | 届出書3 [PDFファイル/82KB] | 根拠規範3 [PDFファイル/66KB] |

| 町長 | 4 | 会津坂下町重度心身障がい者医療費の給付に関する条例による重度心身障がい者医療費助成金の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書4 [PDFファイル/67KB] | 根拠規範4 [PDFファイル/95KB] |

関連情報

内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ

番号制度の最新情報につきましては、内閣府ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」をご覧ください。

社会保障・税番号制度(内閣府ホームページ)はこちら<外部リンク>

コールセンターのご案内

内閣府では、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせに対応するため、マイナンバーコールセンターを開設しています。

〇マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

【電話番号】

0120-95-0178

※音声ガイダンスに従い、知りたい情報のメニューを選択してください。

2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難

3番:マイナンバー制度・法人番号

4番:マイナポータル及びスマホ用電子証明書

5番:マイナンバーカードの健康保険証利用

6番:公金受取口座登録制度・預貯金口座付番制度

【受付時間】

平日 9時30分から20時00分 土日祝 9時30分から17時30分(年末年始除く)

※1番については年末年始を含む平日、土日祝ともに9時30分から20時00分まで

※2番「マイナンバーカードの紛失・盗難」によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

※3番から6番については、年末年始はお休みとなります

外国人住民向けチラシ

外国人住民向けにマイナンバーのチラシが作成されましたのでご覧ください。